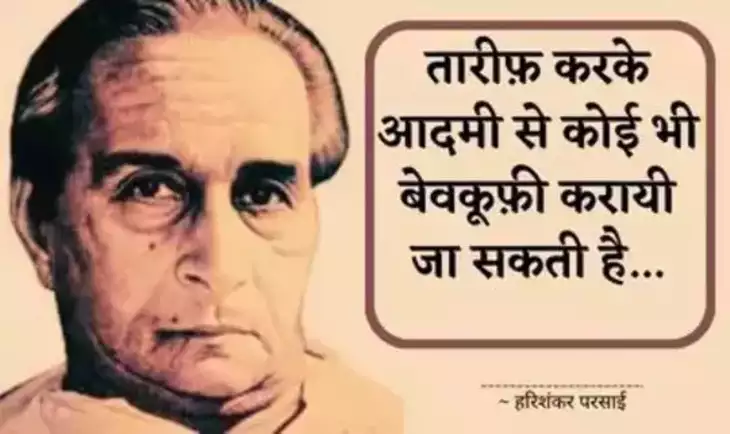

हरिशंकर परसाई: तारीफ़ करके आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है

व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, पाखंड का पर्दाफाश करता है- हरिशंकर परसाई

हरिशंकर परसाई: जीवन रहा उतार चढाव भरा, पर कभी हौसला नहीं हारे

जीवन के उतार-चढ़ाव और सिस्टम की बेरूखी पर हरिशंकर परसाई निराश नहीं हुए बल्कि इसे ही अपनी लेखनी का आधार बनाया. आकाशवाणी से एक बार उनका साक्षात्कार प्रसारित हुआ था.

यह समय शायद 1960 के आसपास का रहा होगा. हरिशंकर परसाई का यह इंटरव्यू डॉ. श्याम सुंदर मिश्र ने लिया था. इनमें परसाई जी ने अपने बचपन से लेकर लालन-पालन, शिक्षा, करियर और फिर लेखन को लेकर विस्तार से चर्चा की. प्रसार भारती के अभिलेखागार की प्रस्तुति से हरिशंकर परसाई के साक्षात्कार के कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इनसे परिसाई जी को और जानने-समझने में मदद मिलेगी-

हमारा परिवार गांव का ब्रह्माण परिवार था. लेकिन पूर्वजों ने पुरोहित का कार्य नहीं किया. वे मालगुजार परिवार के थे. पिता और उनके दो बड़े भाई खेती करते थे. परिवार में आपस में कुछ विवाद होने पर मेरे पिता ने तय किया कि वे गांव छोड़ देंगे और कुछ धंधा करेंगे. मुझे याद है तब मैं दो साल का होऊंगा जब बैलगाड़ी में मेरे माता-पिता मुझे लेकर इटारसी जंक्शन आए थे. वहां से मुझे किसी तेज वाहन में लाया गया. बाद में मैंने समझा कि वह वाहन रेलगाड़ी रही होगी. मेरे पिता लकड़ी के कोयले का धंधा करते थे. वे एक ठेकेदार से साथ जंगल लेते थे और लकड़ी का कोयला बनवाने के काम करते थे. पिताजी जंगल लेते थे और जंगल के पास ही किसी छोटे-मोटे गांव में बस जाते थे. इस तरह वे अपना निवास बदलते रहते थे और धंधा ठीक चलता था. मेरे बाद एक बहन, एक भाई और फिर दो बहन, इस प्रकार दो भाई और तीन बहनों का हमारा परिवार था. हमारे साथ ही हमारी बुआ का बहुत ही समृद्ध परिवार था.

मां की बीमारी और कारोबार में घाटा :

होशंगाबाद जिले की हरदा तहसील के रहट गांव में चौथी कक्षा तक मेरी शिक्षा हुई. इसके बाद हम टिमरनी आ गए. यह एक बड़ा कस्बा था. वहां मैंने अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई की. कुछ समय बाद मेरे माता-पिता भी वहीं आ गए. यहां आकर उनका कारोबार लगातार बिगड़ना शुरू हुआ. मेरी मां बीमार रहने लगी. टिमरनी से मैंने 1939 में मैट्रिक पास की.

जब मैं नौवीं कक्षा में आया तो पिताजी के कारोबार में गिरावट शुरू हो गई और परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा. उस दौरान कस्बे में प्लेग फैल गया था. पूरा कस्बा खाली हो गया था. खेतों में लोगों के झोपड़े पड़े हुए थे. हमारे सहित दो-चार परिवार कस्बे में रह गए थे. चारों तरफ सन्नाटा रहता था. कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी. प्लेग के कारण मां की मृत्यु हुई. मां की मृत्यु के बाद पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और धंधा भी चौपट हो गया था. कुल मिलाकर मैट्रिक मैंने बहुत ही खराब परिस्थितियों में पास किया था.

पिता का प्रभाव :

मेरे पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव तो मुझ पर पड़ा था. पिता बहुत ही सुड़ौल और कद्दावर आदमी थे. उनके नैन-नक्श सुंदर थे. घोड़े पर सवारी करते थे. दबंग आदमी लगते थे. उन दिनों मेरे लिए मेरे पिता ही आदर्श पुरुष थे. मेरी बुआ में हिम्मत और धीरज बहुत था. बुआ के परिवार ने भी बहुत कष्ट झेला, लेकिन उनकी जुबान से हमेशा यही निकलता था कि कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा. उनकी बातों से मुझे बहुत ताकत मिलती थी. मेरे अध्यापक थे केशव चंद बग्गा, वे मुझे बहुत अच्छे लगते थे. वे कई विषयों के विद्वान थे. हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे. वे अंग्रेजी के साथ इतिहास, उर्दू साहित्य और विज्ञान की भी जानकारी देते थे. उन्होंने हमारे अंदर पढ़ने की ललक पैदा की. चूंकि मेरी पढ़ने की रुचि थी इसलिए मेरे मित्र भी मनोहर लाल तिवारी बहुत ही पढ़ाकू थे. कस्बे की लाइब्रेरी हमने पूरी पढ़ डाली. स्कूल की लाइब्रेरी भी पूरी पढ़ डाली. बग्गा सहाब हमें अंग्रेजी की किताबें पढ़ने के लिए दिया करते थे. दैनिक अखबार ‘हितवाद’ नागपुर से आता था. उसे हम खरीद नहीं सकते थे. कस्बे में पांच-छह लोगों के पास आता था. लेकिन पोस्टमास्टर सहाब का लड़का हमारा दोस्त था. इसलिए हम पोस्ट ऑफिस जाकर बड़ी चतुराई से अखबार को खोलते थे और पूरा पढ़ने के बाद उसे पहले की तरह की पैक कर देते थे.

गरीब परिवार का लड़का लेकिन संवेदनशील :

मैट्रिक पास करने के बाद जब मैं जंगल विभाग में नौकरी करता था तो भी मैं दैनिक अखबार ‘हितवाद’ मंगवाता था. हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अखबार पढ़ने का नशा था. जब मैं जबलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आया तो वहां के हॉस्टल में भी एक मात्र मैं था जिसके पास रोज अखबार आता

लेखकीय जीवन प्रारंभ करने के बाद गजानन माधव मुक्तिबोध ने मुझे प्रेरित किया. उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया और शिक्षित किया.

मैंने दो तरह की चीजें मैट्रिक पास करते हुए समझ ली थीं. गरीब परिवार का लड़का था और संवेदनशील बहुत था. इस संवेदनशीलता के कारण तकलीफें भी बहुत भोगीं. छोटी अवस्था से ही मुझमें न्याय-विवेक बुद्धि थी. ऐसे आदमी पर अन्याय और अत्याचार कुछ ज्यादा भी प्रभाव डालते हैं. मैंने अन्याय के अनेक रूप भी देखे. मैंने अपने पिता के मित्रों को छूटते हुए देखा.

एक घटना मेरे साथ मैट्रिक के दौरान हुई, जिसका प्रभाव मुझ पर बहुत ज्यादा पड़ा. एक बार मैं फुटबॉल खेल रहा था. टीम में दो लड़के स्टेशन मास्टर के भी थे. मैदान के पास एक नाला था. मेरे पास से गेंद निकलकर उन लड़कों के पास चली गई थी. वहां कुछ ऐसा किक लगा कि वह गेंद मिली ही नहीं. गेंद की खूब तलाश हुई लेकिन नहीं मिली. अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने गेंद गुम कर दी है. मैंने कहा कि मैं खेल में जरूर शामिल था, लेकिन गेंद मेरे पास से निकलकर उन लड़कों के पास चली गई थी. गेंद मैंने गुम नहीं की. मास्टर ने कहा कि वे लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं. गेंद तुमने ही गुम की है. और इस तरह मुझ पर एक रुपया जुर्माना हो गया. उन दिनों एक रुपया बहुत बड़ी रकम थी. अब हालत ये थी कि कल से मैट्रिक के पेपर शुरू होने हैं और एक दिन पहले तक मेरे पास इम्तिहान में दाखिल होने का एडमिट कार्ड नहीं था. क्योंकि एक रुपया जुर्माना भरने के बाद ही एडमिशन कार्ड मिलेगा. पिता से कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि घर के हालात खराब होने के कारण वे चिड़चिड़े हो गए थे. दोपहर तक एक रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया. मैंने अध्यापक से खूब विनती की लेकिन वे नहीं माने. दोपहर बाद मैंने बहुत हिम्मत करके पिताजी को सारी बात बताई. वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने एक रुपया दे दिया. शाम को दिन छिपने के दौरान मैं एक रुपया लेकर स्कूल गया और अपना एडमिशन कार्ड लेकर आया.

गेंद स्टेशन मास्टर के लड़कों से गुम हुई थी, लेकिन अध्यापक ने उन पर आरोप न लगाकर मुझ पर यह इल्जाम थोप दिया. इस घटना का प्रभाव मुझ पर बहुत ज्यादा पड़ा कि वे स्टेशन मास्टर के बेटे हैं इसलिए उन्हें छोड़कर मुझ गरीब पर सारा दोष डाल दिया गया. इस तरह वर्ग चेतना की शुरूआत मैट्रिक के दौरान हो गई थी.

अध्यापक बनने का सपना, लेकिन पिता की जिद :

किशोरवय के सम्मोहन के सवाल पर वे कहते हैं लड़का रूमानी होता है. आदर्शवादी भी होता है. लेकिन परिवार की स्थितियों के कारण मैं बहुत जल्दी ही जमीन पर आ गया था. 18 साल की उम्र से मेरे ऊपर परिवार को बोझ आ चुका था. जंगल महकमे में नौकरी करता था. 25 रुपये तनख्वाह मिलती थी और मेरा काम महज आठ रुपये में चल जाता था. 15 रुपये मैं घर भेजता था. उन दिनों 15 रुपये बहुत होते थे.

दूसरी बात यह थी कि मेरी महत्वाकांक्षा बहुत नहीं थी. मैं ज्यादा से ज्यादा किसी हाईस्कूल में एक अच्छा अध्यापक होना चाहता था. घर-परिवार की जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रूमानी नहीं हो पाया. मुझे उतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं सपने देख सकता था. इसलिए मैट्रिक पास करने के छह महीने के अंदर ही मैंने जंगल विभाग में नौकरी कर ली.

मेरे पिता चाहते थे कि मैं रेलवे का बाबू हो जाऊं. उन्होंने मुझे नौकरी के एग्जाम में बैठाया और मैं पास भी हो गया. नियुक्ति पत्र भी आया. लेकिन मैंने बहुत हठ करके कहा कि मैं रेलवे की नौकरी नहीं करूंगा. जबकि परिवार और अन्य रिश्तेदारी के लोग मुझे पुलिस की नौकरी के लिए कहते थे. और पुलिस की नौकरी भी मुझे पसंद नहीं थी. मुझे तो अध्यापक होना था. इस दौरान संयोग यह हुआ कि हमारे टीचर बग्गा जी स्कूल छोड़कर खंडवा के एक स्कूल में अध्यापक हो गए. मैंने बग्गा सहाब को चिट्ठी लिखी. उन्होंने फौरन मुझे बुलवा लिया और उन्होंने मेरी नियुक्ति वहां पर चार महीने के लिए करवा दी.

उन दिनों मध्य प्रदेश में एक ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था जबलपुर में. उसमें भर्ती मुश्किल से होती थी. 10-15 साल टीचर की नौकरी करो, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भर्ती होती थी. इसलिए डिप्टी यूं ही किसी का भी नाम भेज देते थे ट्रेनिंग के लिए. संयोग से मेरा नाम भी भेज दिया गया और मेरा सलेक्शन भी हो गया. और मैं बिस्तर बांध कर जुलाई, 1941 में जबलपुर आ गया. दो साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई. अब मुझे वापस उसी प्राइवेट स्कूल में आना था. खंडवा के स्कूल से 35 रुपये मासिक पर नियुक्ति का ऑफर तो मेरे पास था. लेकिन ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे से बहुत प्रभावित थे. उन्होंने मुझसे कहा था कि जब ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो उनसे पूछकर कहीं जाना. उन्होंने वहीं के हाईस्कूल में नियुक्ति का आश्वासन दिया था.

बिना टिकट ट्रेन यात्रा :

मैं अपने पिता के लिए इंदौर आया हुआ था. घर पर एक चिट्ठी आई, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था. इंदौर में पिता जी का इलाज चल रहा ता मैंने जबलपुर में अपने प्रन्सिपल से मिलने का फैसला किया. मैं बगैर टिकट के ही जबलपुर चला गया. उन दिनों में बगैर टिकट की यात्रा करता था. मुझे एक फंडा पता था. टिकट चैकर से धड़ाके के साथ अंग्रेजी में बात करो, तो वह आपसे टिकट ही नहीं मांगेगा. इस ट्रिक का मैंने खूब इस्तेमाल किया. नौकरी तलाश, घर के काम, पिताजी की बीमारी के चलते उन दिनों तमाम यात्राएं करनी पड़ती थीं और मैं बिना टिकट के ही यात्रा करता था.

और इस तरह मैं जबलपुर चला गया. जब मैं प्रंसिपल सहाब से मिला तो वे चौंक पड़े और कहा- अरे तुम तो 3-4 दिन पहले ही आ गए. मैंने सवाल किया कि 3-4 दिन पहले का क्या मतलब है. तो उन्होंने चिट्ठी का जिक्र किया. उसमें दो जुलाई को आने की बात कही थी. इस तरह 2 जुलाई 1943 से मैंने मॉडर्न हाईस्कूल में अध्यापन शुरू कर दिया.

जब पहली तनख्वाह मिली तो उसी समय मुझे पिताजी की मृत्यु का तार मिला. इस तनख्वाह को लेकर मैं पिताजी का अंतिम संस्कार करने चला गया.

समाजवाद का असर :

पहली रचना के बारे में उन्होंने बताया कि यह सन 1947 की बात है. कांग्रेस पार्टी के समाजवादी पार्टी से बाहर आ गए थे. ये सब युवा थे और उनके नेता जयप्रकाश नारायण थे. ये लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो थे. जबलपुर में भी ऐसे नेता थे, इनमें भवानीप्रसाद तिवारी इनमें प्रमुख थे. उनके नेतृत्व में यहां से समाजवादी कांग्रेस से बाहर आ गए. इन लोगों में बड़ा आकर्षण था. युवा थे और क्रांति की भाषा बोलते थे. आजादी के बाद आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन की इच्छा सभी के मन में थी. इन नेताओं ने मुझे भी आकर्षित किया.

भवानीप्रसाद तिवारी और उनके साथियों ने एक साप्ताहिक पत्र ‘प्रहरी’ नाम से 15 अगस्त, 1947 को निकाला. ‘प्रहरी’ बहुत ही लोकप्रिय साप्ताहिक पत्र था. लोग रविवार को उसका इंतजार करते थे. मैं उस पत्र को नियमित पढ़ता था. उन समाजवादियों और मेरे अंदर लगभग समानांतर भावनाएं थीं. तब तक मेरा मार्क्सवाद का अध्ययन नहीं हुआ था. ये समाजवादी लोग मुझे क्रांतिकारी मालूम होते थे. मैंने ‘उदार’ उपनाम से एक रचना लिखकर पोस्ट से प्रहरी के लिए भेज दी और वह छप भी गई.

समाजवादियों से मोहभंग :

मैं उन दिनों समाजवादियों के साथ था और समाजवादियों का बहुत-सा कारोबार रूमानी था. उनकी क्रांतिकारिता भी रूमानी थी. मेरे लेखन में जो असंतोष दिखाई देता है वह व्यक्तिगत कारणों के चलते तो था ही साथ ही समाजवादियों की अप्रोच, उनके नारे और उनका बड़बोलापन के कारण मेरी रचनाओं में असंतोष और उच्छृंखलता है. डॉ. राममोहर लोहिया का सारा अप्रोच नकारात्मक और आक्रोशात्मक था. यह बात मुझे 4-5 साल के अंदर समझ में आ गई. इसलिए मेरा उनसे मोहभंग हो गया. फिर मैंने मार्क्सवाद के बाजारवाद का अध्ययन किया. फिर मुझमें स्थिरता आई.

दीपावली की रात से लिखने की शुरूआत :

दीपावली की रात थी. मैं शहर की सड़कों पर घूम रहा था. फव्वारे के पास सड़क पर एक कार खड़ी थी बहुत ही खूबसूरत. कार में ड्राइवर था. बहुत ही गरीब फटे कपड़ों में दो बच्चे आए और कार पर हाथ फेरकर देखने लगे. ड्राइवर ने पहले तो उनको डांटा, बच्चे भाग गए. लेकिन वे फिर आ गए और फिर से कार पर हाथ फेरने लगे. ड्राइवर ने बच्चों को चांटे जड़ दिए. बच्चे रोने लगे. मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी हुआ. इस घटना को मैंने जैसे देखा वैसा ही लिखकर प्रहरी के लिए भेज दिया और यह घटना ज्यों की त्यों छप गई. इसकी बहुत चर्चा हुई. इस तरह उदार उपनाम से मेरी कई रचनाएं पत्र में छपीं और चर्चा में आईं. अब संपादकों को मेरी तलाश हुई. मेरे साथ एक अध्यापक थे उनका संपर्क प्रहरी के संपादकों के साथ था. अध्यापक ने भवानीप्रसाद जी से कहा कि मैं उस व्यक्ति को ले आऊंगा. वे मुझे प्रहरी के दफ्तर ले गए. वहां मेरी मुलाकात भवानी प्रसाद और रामेश्वर गुरु से हुई. धीरे-धीरे मेरी यह मुलाकात इतनी घनीष्ट हो गई कि एक तरह से मैं प्रहरी परिवार में शामिल हो गया और मैं नियमित लिखने लगा. इस तरह मेरी लिखने की शुरूआत हुई.

यहीं से मेरी नौकरी में तबादले की शुरूआत हुई. क्योंकि जो मैं लिखता था उस पर मेरे प्रंसिपल से कैफियत मांगी जाती थी. इन पूछताछ से परेशान होकर उन्होंने मेरा तबादला एक कस्बे में कर दिया.

इस तरह से मैं समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गया. और आंदोलन के मार्फत मैं साहित्य में आया. नेता लोग तो भाषण देकर अपनी बात कह देते हैं, मैंने अपनी कहने के लिए कलम को माध्यम बनाया.

किसी काम के अनुभव को मैं बेकार नहीं जाने देता था. अनुभव के बाद चिंतन प्रक्रिया होती है, यहां ज्ञान काम देता है. केवल अनुभव फोटोग्राफिक होता है. अनुभव के बाद अनवेषण करना होता है. उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थ खोजने पड़ते हैं. जीवन के संदर्भ से उसको जोड़ना पड़ता है. फिर सबको मिलाना पड़ता है. इस तरह संवेदना ज्ञान के साथ मिलकर एक रचनामत्मक चेतना का रूप बन जाती है. जब रचनात्मक चेतना आ जाती है. उसके बाद आदमी लिखना शुरू करता है. लेकिन लिखते-लिखते भी उसमें परिवर्तन होते जाते हैं.

अपने दुखों के प्रति सम्मोहन भाव तो सभी में होता है. कुछ लोग दुख में भी श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं कि मेरा दुख अन्य लोगों से अधिक है. एक लेखक को अपने लेखन में दुख के इस सम्मोहन को काटना पड़ता है. मैं दुखों को देखकर कभी निराश नहीं हुआ. बहुत छोटी अवस्था में मेरे ऊपर परिवार का दायित्व आ गया. इस वजह से दायित्व की भावना आई और दूसरा मैं मन से सख्त किस्म का आदमी शुरू से ही रहा हूं. इसलिए दुखों का प्रभाव तो मेरे ऊपर पड़ा लेकिन मुझमें एक प्रकार की मस्ती भी थी- कि ठीक है जी काम तो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीवन चल जाएगा. मैंने समय के सींग को उल्टा मोड़ने का काम किया.

अपने दुख के सम्मोहन भाव से आदमी तब उठता है जब उसकी चेतना इतनी हो जाए कि वह पराये दुख को भी देखने लगे. मुझमें यह भावना थी कि मैं क्या दुखी हूं, मुझसे ज्यादा दुखी भी लोग हैं. मैं संवेदना के साथ दूसरे लोगों से जुड़ा, इससे मेरा दुख बंट गया. मैं दूसरों के दुख से जुड़ने लगा तो मेरे दुख की भावना ने विस्तार पा लिया. और इस तरह से एक सामाजिक चेतना का निर्माण मेरे भीतर होने लगा. मैंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में दुख में डूबकर ही लिखा है. मेरी पहली रचना ‘हँसते हैं रोते हैं’ में मेरे ही दुख हैं. लेकिन इसी दौरान विसंगतियों पर चोट करने और हँसने की प्रवृत्ति भी है. साथ ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृति भी है. इस तरह मैं अपने दुख से जीत गया. घटना से विचार पैदा होता है और विचार फिर घटना का अर्थ निकालता है.

लेखक को व्यवस्था विरोधी होना चाहिए, यह सही नहीं है. यानी कि जो मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास एक लेखक को करना चाहिए. और अगर जरूरत पड़े तो इसका विरोध भी करना चाहिए. वास्तव में लेखक हर व्यवस्था में असंतुष्ठ होता है. क्योंकि मनुष्य गतिशील है. कोई व्यवस्था अंतिम नहीं है. उसके आगे भी उसका विकास और खामियां रह जाएंगी.

(Disclaimer: Edited article Source : social media)